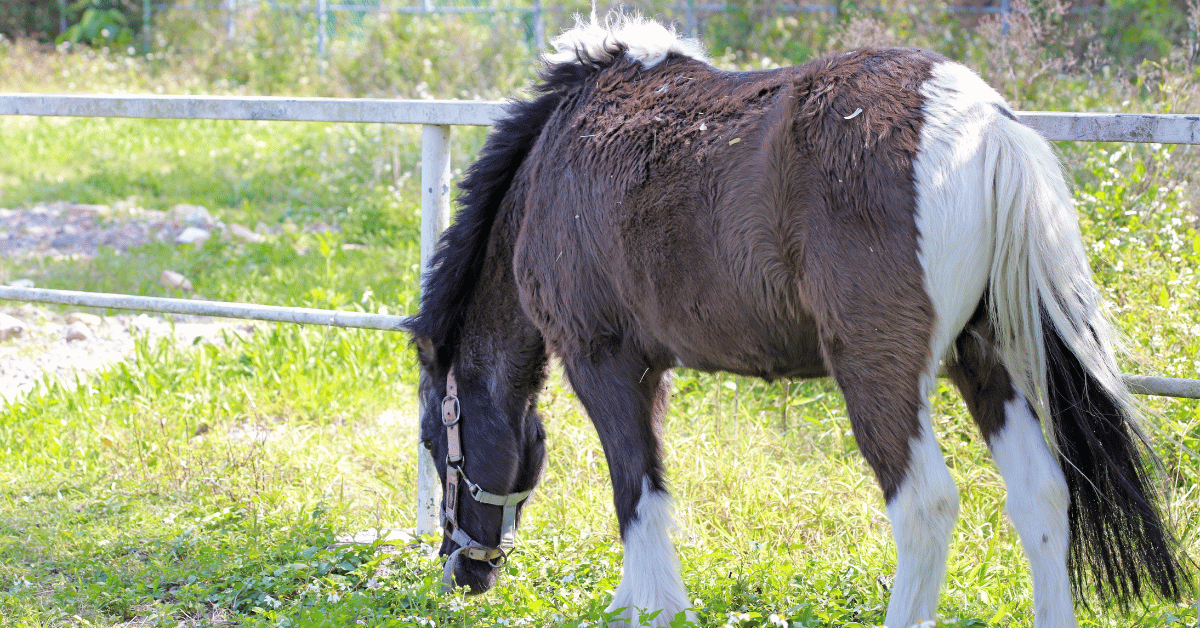

Warum sind Pferde mit PPID anfälliger für Hufrehe?

PPID ist eine Erkrankung, bei der der Hormonhaushalt des Pferdes gestört ist. Sie tritt häufig bei älteren Pferden auf. Bei PPID befindet sich zu viel Cortisol im Blut, und auch die Ausschüttung des Hormons Insulin, das den Zuckerstoffwechsel reguliert, ist häufig gestört. Beide Mechanismen erhöhen das Risiko für Hufrehe.

Insulinresistenz

Krankheiten

17 August '25 • 2 Min Lesezeit

Bei PPID (früher Cushing-Syndrom genannt) ist die Funktion der Hirnanhangsdrüse (Hypophyse) gestört. Dies liegt daran, dass die Steuerungssignale im alternden Pferdekörper schlechter ankommen. Die gestörte Hypophysenfunktion führt zu einem Überschuss an Glukokortikoiden im Blut. Diese Hormone schwächen die Hufstruktur, beeinflussen die Blutgefäße im Huf und können eine Insulinresistenz verursachen oder verschlimmern.

Mechanismen

Im Verlauf der Erkrankung produziert der mittlere Teil der Hypophyse vermehrt Hormone, darunter auch ACTH. Dieses Hormon stimuliert die Nebennieren, wodurch mehr Cortisol ausgeschüttet wird. Cortisol ist ein Stresshormon. Pferde mit einer überaktiven Hypophyse haben dadurch dauerhaft erhöhte Cortisolwerte im Blut. Dies kann zu verschiedenen Problemen führen. Bei anderen Tierarten wurde beispielsweise festgestellt, dass Proteine schlechter verarbeitet werden und ein Proteinmangel entsteht. Auch die Kollagenproduktion kann durch zu viel Cortisol vermindert werden. Dies schwächt die Fähigkeit des Körpers zur Selbstheilung – z. B. bei der Haut. Beim Pferd kann eine Cortisolüberproduktion die Huflamellen verlängern und schwächen. Die Lamellen spreizen sich und können das Körpergewicht nicht mehr richtig tragen. Gleichzeitig ist die Regenerationsfähigkeit der Hufstruktur reduziert. Wenn sich die Huflamellen voneinander lösen, spricht man von Hufrehe – einer sehr schmerzhaften und ernstzunehmenden Erkrankung, die bei Pferden mit PPID häufig vorkommt.

Gefäßschäden

Viele PPID-Pferde entwickeln zusätzlich eine Insulinresistenz (IR), besonders wenn sie übergewichtig sind. Insulin spielt eine Rolle bei der Regulation von Gefäßverengung und -erweiterung. Bei IR kann es zu einer dauerhaften Gefäßverengung kommen, weil Insulin die Wirkung gefäßerweiternder Stoffe blockiert. Die Durchblutung der Hufe wird dadurch beeinträchtigt – es kommt zu einem erhöhten Risiko für Hufrehe. Zudem kann ein zu hoher Blutzuckerspiegel zur Bildung schädlicher Stoffe im Hufgewebe führen.

Veranlagung und Zuckerüberschuss

Studien zeigen, dass Pferde mit PPID und gleichzeitig IR ein deutlich höheres Risiko für Hufrehe haben als Pferde mit nur PPID. Akute Hufrehe tritt häufig auf, wenn empfindliche Pferde auf Weiden mit zuckerreichem Gras stehen oder zuckerhaltiges Kraftfutter erhalten. Tierärzte beobachten regelmäßig eine Zunahme an Hufrehe-Fällen, wenn Gras durch Nachtfrost oder Trockenheit unter Stress gerät und mehr Zucker bildet.

Risikofaktoren

Übergewicht ist ein zusätzlicher Risikofaktor – besonders in Kombination mit PPID. Fettgewebe produziert selbst Hormone und verstärkt so die hormonelle Dysbalance. Zusätzlich entstehen in Fettdepots chronische Entzündungen, die die Insulinempfindlichkeit weiter reduzieren. Auch eine gestörte Darmflora durch zuckerreiches Futter kann die Balance im Körper negativ beeinflussen. Übergewicht belastet die Hufe mechanisch zusätzlich. Es ist daher wichtig, Pferde mit PPID auf gesundem Gewicht zu halten. Eine zuckerarme, faserreiche Fütterung sowie angepasste Bewegung (sowohl frei als auch unter dem Sattel) sind essenziell.